Il fantasma di Livingstone

Parecchi lustri addietro, Vladimir Pozner (1905-1992), ironizzando sulla passione che molti suoi contemporanei sembravano nutrire per le biografie di avventurieri, ebbe a dire con spirito tranchant:

«C’erano scrittori che passavano al setaccio i dizionari di personaggi illustri, nella speranza di scovare tra una pagina e l’altra un granello di gloria o un briciolo di immortalità. Per molti fu la scusa di sfuggire a un presente che giudicavano inconcepibile, perché non riuscivano a giudicarlo né a concepirlo.»

“Le Mors aux dents”

(Il morso ai denti – 1937)

A Pozner, scrittore militante, il genere biografico sembrava un ripiego nostalgico, salvo poi dedicarsi lui stesso all’argomento e quindi realizzare una meravigliosa digressione romanzata sulla storia del barone Roman Ungern-Sternberg, recentemente tradotta e pubblicata in italiano (“Il Barone sanguinario”, Adelphi 2012).

A Pozner, scrittore militante, il genere biografico sembrava un ripiego nostalgico, salvo poi dedicarsi lui stesso all’argomento e quindi realizzare una meravigliosa digressione romanzata sulla storia del barone Roman Ungern-Sternberg, recentemente tradotta e pubblicata in italiano (“Il Barone sanguinario”, Adelphi 2012).

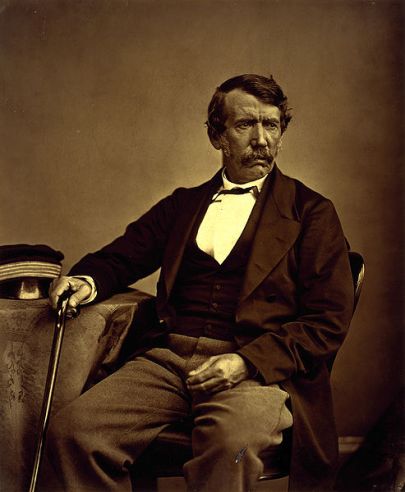

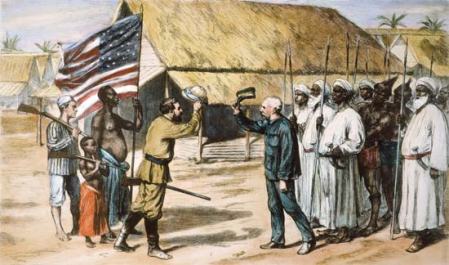

È curioso come certi personaggi, sfumati nelle pieghe della storia, siano spesso ricordati per un aneddoto di successo, o unicamente per un singolo episodio, capace di imprimersi nell’immaginario collettivo e caratterizzarne per sempre la biografia, senza che nessun altro evento abbia rilevanza. L’incontro tra David Livingstone ed Henry Morton Stanley, nel cuore dell’Africa nera, rientra sicuramente in questa tipologia. Dell’episodio si ricorda la famosa frase di Stanley (probabilmente mai pronunciata): Dr Livingstone, I presume. E nulla più!

Peraltro, si tratta di una delle prime grandi patacche (perfettamente riuscite) del giornalismo moderno, alla ricerca di esotici sensazionalismi per impressionare i propri lettori, tramite la costruzione tutta fittizia dell’intrepido eroe vittoriano: tutte buone maniere, indomito spirito d’avventura e volontà di ferro, al servizio della civilizzazione e votato al trionfo dell’uomo bianco gravato dal suo “fardello”.

In questo, Livingstone fu più di un mito. Divenne un’icona nazionale, nonché un simbolo per la costituzione del nascente Impero britannico, fino ad allora gestito come l’affare privato di una Società di capitali [QUI]. Col coinvolgimento diretto della Corona, l’espansionismo coloniale in Africa si ammanterà di un presupposto ‘morale’.

In questo, Livingstone fu più di un mito. Divenne un’icona nazionale, nonché un simbolo per la costituzione del nascente Impero britannico, fino ad allora gestito come l’affare privato di una Società di capitali [QUI]. Col coinvolgimento diretto della Corona, l’espansionismo coloniale in Africa si ammanterà di un presupposto ‘morale’.

A 200 anni dalla sua nascita (e 140 dalla sua dipartita) merita comunque di essere ricordato: avventuriero, esploratore, missionario, medico dilettante… uomo dal pessimo carattere, schivo e riservato, non fu mai un gaglioffo ambizioso e opportunista come il suo “salvatore” Henry Morton Stanley (a cui dovremo dedicarci in futuro).

A 200 anni dalla sua nascita (e 140 dalla sua dipartita) merita comunque di essere ricordato: avventuriero, esploratore, missionario, medico dilettante… uomo dal pessimo carattere, schivo e riservato, non fu mai un gaglioffo ambizioso e opportunista come il suo “salvatore” Henry Morton Stanley (a cui dovremo dedicarci in futuro).

David Linvigstone è uno di quegli uomini consumati da uno strano fuoco interiore, che sembra divorarli fino alla morte. Nelle sue contraddizioni, e nell’elusività di una personalità profondamente inquieta, pare celarsi una determinazione autodistruttiva, che sembra condividere  con altre personalità tormentate come per esempio Roger Casement. Quest’ultimo, circa mezzo secolo dopo l’esplorazione occidentale della regione dei grandi laghi, si trovò a visitare quei territori africani che proprio Livingstone e Stanley avevano aperto alla ‘civilizzazione’ dell’uomo bianco, rimanendo inorridito dalle atrocità dei colonizzatori.

con altre personalità tormentate come per esempio Roger Casement. Quest’ultimo, circa mezzo secolo dopo l’esplorazione occidentale della regione dei grandi laghi, si trovò a visitare quei territori africani che proprio Livingstone e Stanley avevano aperto alla ‘civilizzazione’ dell’uomo bianco, rimanendo inorridito dalle atrocità dei colonizzatori.

David Livingstone nasce il 19 Marzo del 1813 a Blantyre, un misero villaggio scozzese nella contea di Lanark. Figlio di un pastore evangelico della Chiesa indipendente congregazionista, Neil Livingstone, che per guadagnarsi da vivere commercia nella vendita ambulante del tè, il giovane Livingstone riceve una rigida educazione religiosa di impronta calvinista, tra le ristrettezze economiche. I sei membri della famiglia Livingstone condividono infatti un’unica stanza, non potendo permettersi un alloggio più grande.

David Livingstone nasce il 19 Marzo del 1813 a Blantyre, un misero villaggio scozzese nella contea di Lanark. Figlio di un pastore evangelico della Chiesa indipendente congregazionista, Neil Livingstone, che per guadagnarsi da vivere commercia nella vendita ambulante del tè, il giovane Livingstone riceve una rigida educazione religiosa di impronta calvinista, tra le ristrettezze economiche. I sei membri della famiglia Livingstone condividono infatti un’unica stanza, non potendo permettersi un alloggio più grande.

«A dieci anni è costretto ad andare a lavorare in un cotonificio, dove meno del 10% della forza lavoro minorile frequenta la scuola dell’azienda senza molto profitto. David non è intelligente né brillante, ma eccezionalmente resistente e determinato a non condividere il destino dei suoi coetanei. In questo senso è già un asociale, un outsider che si chiude alle relazioni umane e agli affetti.

La decisione di diventare, a prezzo di estenuanti sacrifici, missionario medico affidandosi alla “London Missionary Society”, la seconda società missionaria nel mondo con sedi in molti continenti, matura nel clima di fervore riformistico e di fanatica infatuazione negli anni trenta dell’800, che vedono le chiese riformate anglo-americane e le società filantropiche impegnate nella crociata per l’abolizione della schiavitù e del suo fiorente commercio tra Africa e America. Nella richiesta di Livingstone di essere destinato in Africa, un continente quasi sconosciuto alla penetrazione missionaria, si esprime già in quell’incessante desiderio di superare sé e gli altri, che farà la gloria di Livingstone, ma si tradurrà in un’ossessione fatale fino al suicidio.

(…) Quando nel 1840 Livingstone s’imbarca per il Sud Africa è un uomo di 27 anni, con qualche conoscenza primitiva della medicina e una preparazione dottrinaria, rozzo, taciturno, i tratti del volto già irrigiditi dalla spietatezza di carattere, limitato, intollerante, portato a giudicare gli altri secondo il modello di se stesso, ma adattabile e coraggioso. Lo shock che lo attende in Africa è violento, anche se a deluderlo non è la natura aspra e selvaggia, ma gli uomini, gli altri missionari privi di carica idealistica, rassegnati e occupati a denigrarsi a vicenda.

La missione ideale di Kuruman [a nord-est del fiume Orange], fondata da Robert Moffat (…) si rivela un arido e povero villaggio, dove Moffat è riuscito con inflessibile pazienza a convertire una trentina di africani, più riconoscenti che convinti. Del resto, come Livingstone non tarda ad accorgersene, gli indigeni ed i loro capi accettano il missionario perché è utile: è il “gunmender” (il riparatore di fucili) che dà consigli pratici e aiuta a guarire.»

Alberta Gnugnoli

“In cerca di Mr Livingstone”

(da “Storia e Dossier”; n.103 del 03/1996)

La missione di Kuruman viene illustrata in Gran Bretagna con immagini bucoliche, che sembrano riprese da un paesaggio nord europeo. In realtà, l’avamposto missionario è stato fondato nel 1821 dall’infaticabile Moffat, quasi a ridosso del deserto del Kalahari, in un ambiente tutt’altro che facile e lontano dai presidi sulla costa. Ma a Livingstone sembra non bastare… Deciso a fondare una “sua” missione, si spinge ancora più a nord fino a Mobotsa. Inflessibile e dispostico, litiga praticamente con tutti gli altri missionari che lo trovano insopportabile. In compenso, si conquista la simpatia dei portatori indigeni che ammorba con interminabili sermoni, ma risparmia dai colpi di bastone e di frusta (pratica universalmente utilizzata dagli altri esploratori) che Livingstone non userà mai.

La missione di Kuruman viene illustrata in Gran Bretagna con immagini bucoliche, che sembrano riprese da un paesaggio nord europeo. In realtà, l’avamposto missionario è stato fondato nel 1821 dall’infaticabile Moffat, quasi a ridosso del deserto del Kalahari, in un ambiente tutt’altro che facile e lontano dai presidi sulla costa. Ma a Livingstone sembra non bastare… Deciso a fondare una “sua” missione, si spinge ancora più a nord fino a Mobotsa. Inflessibile e dispostico, litiga praticamente con tutti gli altri missionari che lo trovano insopportabile. In compenso, si conquista la simpatia dei portatori indigeni che ammorba con interminabili sermoni, ma risparmia dai colpi di bastone e di frusta (pratica universalmente utilizzata dagli altri esploratori) che Livingstone non userà mai.

Nonostante le liti e le ripicche continue con gli altri religiosi, Livingstone resiste a Kuruman per quasi un quinquennio. Nel 1844 si sposa alfine con Mary, la grassoccia e pazientissima figlia di Robert Moffat, che gli darà cinque figli nell’arco di sei anni.

Nonostante le liti e le ripicche continue con gli altri religiosi, Livingstone resiste a Kuruman per quasi un quinquennio. Nel 1844 si sposa alfine con Mary, la grassoccia e pazientissima figlia di Robert Moffat, che gli darà cinque figli nell’arco di sei anni.

Quindi carica la famiglia su di un carro e si inoltre nei territori inesplorati del Nord-Ovest, senza mappe né guide, sempre a corto di viveri e rifornimenti, intenzionato a fare il pastore itinerante e ottenendo lo straordinario risultato di una sola conversione in cinque anni.

In questo periodo, e miracolato dalla sorte, Livingstone inizia a maturare l’idea di poter aprire l’Africa centrale al commercio europeo, attraverso una rete di scambi fluviali, insieme alla costituzione di stazioni commerciali e missioni religiose, in un connubio calvinista di imprenditoria e fede.

In questo periodo, e miracolato dalla sorte, Livingstone inizia a maturare l’idea di poter aprire l’Africa centrale al commercio europeo, attraverso una rete di scambi fluviali, insieme alla costituzione di stazioni commerciali e missioni religiose, in un connubio calvinista di imprenditoria e fede.

«In questa prospettiva gli indigeni avrebbero rinunciato a vendere la propria gente come schiavi, solo se si fossero persuasi a commerciare i propri manufatti e i prodotti della terra, fra di loro e con gli europei, tanto da creare una economia di mercato che avrebbe spezzato l’atavico vincolo di solidarietà tribale e fatto emergere il profitto individuale e la proprietà privata.

(…) Ma quando si rende conto che gli africani sono appagati da quel poco che scambiano (fucili, tessuti e collane) e della loro vita “animale”, Livingstone accetta la spietata e inevitabile “necessità” di una penetrazione coloniale sostenuta dal governo.»Alberta Gnugnoli

Soprattutto, Livingstone si convince che lo Zambesi sia un gigantesco fiume navigabile che attraversa tutto l’Africa centrale e possa rispondere al suo grande progetto di civilizzazione.

Come divorato da una febbre misteriosa, è convinto di aver avuto un’idea originalissima e che altri possano batterlo sul tempo.

Nel 1849 Livingstone aveva già raggiunto il Lago Ngami e nel 1851 le rive dello Zambesi. Intorno al 1856 scopre le Cascate Vittoria. Al colmo dell’entusiasmo, fa ritorno in Inghilterra, intenzionato a trovare finanziamenti per una grande spedizione di esplorazione.

Quindi, si disfa in tutta fretta della famiglia, senza preoccuparsi minimamente della loro sussistenza. Per quattro anni, Mary ed i suoi figli vivranno come derelitti, confidando nella carità altrui. E, se la moglie diventa un’alcolizzata morendo di dissenteria nel 1863, il primogenito Robert emigrerà in America per arruolarsi volontario nell’esercito unionista e partecipare alla Guerra di Secessione. Morirà diciannovenne nello spaventoso campo confederato di prigionia ad Andersonville.

Quindi, si disfa in tutta fretta della famiglia, senza preoccuparsi minimamente della loro sussistenza. Per quattro anni, Mary ed i suoi figli vivranno come derelitti, confidando nella carità altrui. E, se la moglie diventa un’alcolizzata morendo di dissenteria nel 1863, il primogenito Robert emigrerà in America per arruolarsi volontario nell’esercito unionista e partecipare alla Guerra di Secessione. Morirà diciannovenne nello spaventoso campo confederato di prigionia ad Andersonville.

Per convincere il governo britannico a finanziare la sua spedizione sullo Zambesi, persuaso com’è che il fiume sia navigabile, Livingstone incentiva l’invio di missionari per la creazione di nuovi avamposti, descrivendo la giungla africana come un “paradiso della ricchezza” aperto a chiunque lo voglia. Ispirati dai suoi sermoni (e dalle sue panzane interessate), azzimati studenti di Oxford e Cambridge si lanciano nell’impresa, lasciandoci le ossa. Convinto dalle fanfaluche di Livingstone, parte anche il vescovo anglicano Mackenzie, il quale creperà divorato dalla malaria e dalla spossatezza, insieme alla vecchia sorella che, nonostante l’età e per di più paralitica, ha voluto raggiungerlo in siffatto paradiso africano.

Per convincere il governo britannico a finanziare la sua spedizione sullo Zambesi, persuaso com’è che il fiume sia navigabile, Livingstone incentiva l’invio di missionari per la creazione di nuovi avamposti, descrivendo la giungla africana come un “paradiso della ricchezza” aperto a chiunque lo voglia. Ispirati dai suoi sermoni (e dalle sue panzane interessate), azzimati studenti di Oxford e Cambridge si lanciano nell’impresa, lasciandoci le ossa. Convinto dalle fanfaluche di Livingstone, parte anche il vescovo anglicano Mackenzie, il quale creperà divorato dalla malaria e dalla spossatezza, insieme alla vecchia sorella che, nonostante l’età e per di più paralitica, ha voluto raggiungerlo in siffatto paradiso africano.

Nel 1858, ottenuti i fondi necessari per la sua spedizione scientifico-geografica, il dottor Livingstone può finalmente intraprendere l’esplorazione del corso dello Zambesi, con il sostegno ufficiale del governo britannico. Ad accompagnarlo ci sono il biologo, fotografo dilettante, e naturalista scozzese John Kirk, convinto anti-schiavista e residente britannico nel sultanato di Zanzibar, e

Nel 1858, ottenuti i fondi necessari per la sua spedizione scientifico-geografica, il dottor Livingstone può finalmente intraprendere l’esplorazione del corso dello Zambesi, con il sostegno ufficiale del governo britannico. Ad accompagnarlo ci sono il biologo, fotografo dilettante, e naturalista scozzese John Kirk, convinto anti-schiavista e residente britannico nel sultanato di Zanzibar, e  l’esploratore sudafricano di origini inglesi Thomas Baines che lavora per conto della Royal Geographical Society. Baines è anche e soprattutto un illustratore di notevole talento, che immortalerà in splendidi acquarelli le tappe salienti della spedizione e le sue successive esperienze di viaggio in Rhodesia ed in Australia.

l’esploratore sudafricano di origini inglesi Thomas Baines che lavora per conto della Royal Geographical Society. Baines è anche e soprattutto un illustratore di notevole talento, che immortalerà in splendidi acquarelli le tappe salienti della spedizione e le sue successive esperienze di viaggio in Rhodesia ed in Australia.

La spedizione dello Zambesi, tra alterne vicende, si protrarrà fino al 1863 e si rivelerà un fiasco colossale. Le dettagliate relazioni di Livingstone, insieme ai primi rilievi etnografici di Kirk, non bastarono ad entusiasmare i ministri britannici che nel cuore del futuro Congo non riuscivano a scorgere l’abbondanza di materie prime alle quali anelavano, né un ritorno economico tale da giustificare un cospicuo impegno finanziario e militare da parte dell’amministrazione imperiale.

Nonostante gli insuccessi, Livingstone è ossessionato dal suo sogno che sarà anche la sua maledizione. Non lo fermano i lutti in famiglia né le difficoltà a reperire nuovi finanziamenti per le sue esplorazioni africane. Nella primavera del 1866 è di nuovo in Africa con pochissime risorse. Fermamente deciso a scoprire questa volta le mitiche sorgenti del Nilo, tra il 1866 ed il 1873, proseguendo quasi a casaccio verso ovest, esplora senza un piano preordinato la vasta zona compresa tra il Lago Nyassa ed il Lago Tanganika nell’entroterra del sultanato arabo di Zanzibar.

Già nel 1866 si ammala gravemente, ma non desiste dall’impresa. E gli indigeni devono portarselo a spalla, mentre Livingstone delira febbricitante. Per i successivi tre anni di lui non si ha più quasi alcuna notizia…

Già nel 1866 si ammala gravemente, ma non desiste dall’impresa. E gli indigeni devono portarselo a spalla, mentre Livingstone delira febbricitante. Per i successivi tre anni di lui non si ha più quasi alcuna notizia…

Al contrario di quanto a Livingstone piaceva far credere nelle sue memorie di viaggio, dalla sua spedizione nella regione del Tanganica non sarebbe mai uscito vivo, senza un aiuto concreto e fondamentale. Per uno di quei curiosi paradossi della Storia, a cacciare fuori dai guai l’altezzoso esploratore bianco, missionario cristiano e convinto antischiavista, fu uno dei più importanti mercanti di schiavi del sultanato islamico di Zanzibar:

Al contrario di quanto a Livingstone piaceva far credere nelle sue memorie di viaggio, dalla sua spedizione nella regione del Tanganica non sarebbe mai uscito vivo, senza un aiuto concreto e fondamentale. Per uno di quei curiosi paradossi della Storia, a cacciare fuori dai guai l’altezzoso esploratore bianco, missionario cristiano e convinto antischiavista, fu uno dei più importanti mercanti di schiavi del sultanato islamico di Zanzibar:  il nero e musulmano devoto, Hamed bin Mohammed, meglio conosciuto col nome di Tippu Tip. Il soprannome deriva dal suono onomatopeico ad imitazione del crepitare dei fucili a pietra focaia, che Tippu Tip non esitava a scaricare contro i propri rivali durante le sue rappresaglie.

il nero e musulmano devoto, Hamed bin Mohammed, meglio conosciuto col nome di Tippu Tip. Il soprannome deriva dal suono onomatopeico ad imitazione del crepitare dei fucili a pietra focaia, che Tippu Tip non esitava a scaricare contro i propri rivali durante le sue rappresaglie.

Nel 1867 e per i successivi 15 anni intraprende una serie di spedizioni commerciali a caccia di avorio e di schiavi, tra il Lago Tanganika ed il Lago Mueru dove incontrerà Livingstone

È Tippu Tip infatti a rifornire l’esploratore di viveri e salvacondotti, per potere attraversare indenne i territori dei vari regoli locali. Ed è sempre lui a far pervenire i suoi dispacci e le sue relazioni a Zanzibar, inoltrandole al console britannico.

Di padre arabo e madre swahili, Tippu Tip è imparentato per via materna coi sultani neri di Tabora. Abile diplomatico e buon stratega, riesce a ritagliarsi un vasto dominio personale nelle regioni dell’interno, stabilendo la base delle sue operazioni nella cittadella fortificata di Nyangwe e assumendo il titolo di Sultano di Utetera. Ma la sua autorità e prestigio si estende anche nella cittadina di Ujiji sulle rive settentrionali del Lago Tanganika. Ed è proprio ad Ujiji che Livingstone troverà rifugio e verrà in seguito “salvato” da Henry Stanley, che fingerà di non essere stato portato direttamente sul posto dalle guide di Tippu Tip, che per di più provvede sia ai portatori che ai vettovagliamenti, per acquistare crediti presso il governo inglese.

Di padre arabo e madre swahili, Tippu Tip è imparentato per via materna coi sultani neri di Tabora. Abile diplomatico e buon stratega, riesce a ritagliarsi un vasto dominio personale nelle regioni dell’interno, stabilendo la base delle sue operazioni nella cittadella fortificata di Nyangwe e assumendo il titolo di Sultano di Utetera. Ma la sua autorità e prestigio si estende anche nella cittadina di Ujiji sulle rive settentrionali del Lago Tanganika. Ed è proprio ad Ujiji che Livingstone troverà rifugio e verrà in seguito “salvato” da Henry Stanley, che fingerà di non essere stato portato direttamente sul posto dalle guide di Tippu Tip, che per di più provvede sia ai portatori che ai vettovagliamenti, per acquistare crediti presso il governo inglese.

Stanley raggiunge Livingstone ad Ujiji il 10/11/1871. L’impresa è stata in realtà voluta e organizzata, senza badare a spese, da James Gordon Bennett, direttore del “New York Herald” a caccia di scoop. Henry Morton Stanley, che in realtà si chiama James Rowland, è un gallese di umili origini naturalizzato statunitense.

Stanley raggiunge Livingstone ad Ujiji il 10/11/1871. L’impresa è stata in realtà voluta e organizzata, senza badare a spese, da James Gordon Bennett, direttore del “New York Herald” a caccia di scoop. Henry Morton Stanley, che in realtà si chiama James Rowland, è un gallese di umili origini naturalizzato statunitense.

Nato nel 1841 a Denbigh nel Galles, viene presto abbandonato in orfanotrofio. Appena adolescente, si imbarca come mozzo su un mercantile e fugge a New Orleans in Louisiana, dove viene preso sotto la protezione di Henry Morton (da cui la scelta del nome).

Durante la guerra civile americana si arruola nell’esercito della Confederazione, salvo poi disertare dopo la cattura in battaglia a Shiloh (1862) e passare tra le fila degli unionisti. Finita la guerra, si farà un nome come giornalista e diverrà un apprezzato corrispondente, con esperienze in Asia Minore, Turchia e Abissinia, finché nel 1869 non viene incaricato da Bennett di ritrovare Livingstone.

Durante la guerra civile americana si arruola nell’esercito della Confederazione, salvo poi disertare dopo la cattura in battaglia a Shiloh (1862) e passare tra le fila degli unionisti. Finita la guerra, si farà un nome come giornalista e diverrà un apprezzato corrispondente, con esperienze in Asia Minore, Turchia e Abissinia, finché nel 1869 non viene incaricato da Bennett di ritrovare Livingstone.

Compiuta la missione, si unirà al cocciuto scozzese per continuare insieme la missione esplorativa, nonostante Livingstone sia divorato dalle febbre malariche e fatichi a stare in piedi, tanto da muoversi unicamente in una sorta di portantina portata a spalla dai fedelissimi Chuma e Susi che alla sua morte (il 01/05/1873 per emorragia interna, a seguito di occlusione intestinale) si trasferiranno in Inghilterra.

Compiuta la missione, si unirà al cocciuto scozzese per continuare insieme la missione esplorativa, nonostante Livingstone sia divorato dalle febbre malariche e fatichi a stare in piedi, tanto da muoversi unicamente in una sorta di portantina portata a spalla dai fedelissimi Chuma e Susi che alla sua morte (il 01/05/1873 per emorragia interna, a seguito di occlusione intestinale) si trasferiranno in Inghilterra.

«I pensieri di Livingstone sono ormai soltanto sogni a occhi aperti, per cui continua pateticamente a scrivere dispacci, mai spediti, in cui annuncia nuove scoperte omettendo date e luoghi. Livingstone muore nel 1873, nel villaggio del capo Chitambo, a sud-ovest del Lago Bangweolo. Nell’arco di un ventennio dalla sua morte la politica inglese in Africa passa dal più deciso non-intervento alle annessioni dirette.

Su questa svolta, più che la dedizione ed il sacrificio di Livingstone, hanno inciso la pressione e la mediazione di un complesso network di società – tra le quali se ne contano di scientifiche come la Royal Geographical Society, filantropiche, e ultime non meno importanti quelle religiose – i cui interessi trovano una naturale convergenza nella idea plastica di una missione morale che Livingstone assegna agli inglesi in quanto “razza superiore”, come missionari attivi di civiltà in Africa e nel mondo. Ma la penetrazione europea in Africa avrebbe avuto conseguenze tali da amareggiare Livingstone: il fervore morale diventava diritto al potere e la conversione al cristianesimo la copertura della “santa crociata”, che avrebbe permesso al Regno Unito di mantenere la supremazia nel mondo attraverso un impero centralmente controllato.»

Stanley si specializzò invece in altre missioni di ‘recupero’. Costruì abilmente il proprio mito e diventò uno dei più importanti agenti del colonialismo in Africa centrale, ma questa è un’altra storia…

Stanley si specializzò invece in altre missioni di ‘recupero’. Costruì abilmente il proprio mito e diventò uno dei più importanti agenti del colonialismo in Africa centrale, ma questa è un’altra storia…

This entry was posted on 19 febbraio 2013 at 01:50 and is filed under Kulturkampf with tags Abdullah Chuma, Africa, Alberta Gnugnoli, Colonialismo, David Livingstone, Esploratori, Esplorazioni geografiche, Hamed bin Mohammed, Henry Morton Stanley, Impero, James Gordon Bennett, James Susi, John Kirk, Liberthalia, London Missionary Society, Missione di Kuruman, Robert Moffat, Roger Casement, Royal Geographical Society, Storia, Sud Africa, Tanganica, Thomas Baines, Tippu Tip, Viaggi, Vladimir Pozner, Zambesi, Zanzibar. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

9 marzo 2013 a 01:03

I will right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

9 marzo 2013 a 01:20

Hi Nilda!

You may subscrive this blog clicking in the sidebar on your right, just as well you can see in the picture:

26 Maggio 2013 a 19:56

Molto bello il blog… pero’ aspetto nuovi post sul tema…

30 Maggio 2013 a 17:34

Sono impressionata dalla qualità delle informazioni!